Teutscher Merkur

Noch dachte ich, Wieland stünde mir von allen am Nächsten, obwohl uns Empfindungsweise und Lebensansichten mehr trennten, als der Altersunterschied. Er hatte den Don Carlos an seinen Schwiegersohn Karl Leonhard Reinhold zur Durchsicht und Rezession nach Jena geschickt, der dort als außerordentlicher Professor der Philosophie tätig war. In der Septemberausgabe von Wielands Zeitschrift „Der teutsche Merkur“ wollte er den Don Carlos besprechen, an der Reinhold seit Juli 1786 gleichberechtigter Teilhaber war. Schon zu Beginn meines Aufenthaltes hatte ich mich auf Anregung Wielands bei Reinhold in Jena zu einem Besuch angemeldet, den ich gemeinsam mit Wieland antreten wollte. Doch dann fuhr ich ohne ihn, nur in Begleitung von Charlotte von Kalb und deren Freundin Sophie Katharina Susanne, die Reinholds Ehefrau und Wielands Tochter war.

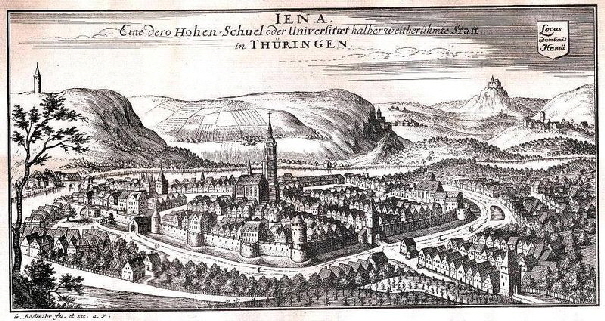

Jena hatte nichts mit dem dörflichen Charakter Weimars gemein, denn die höheren Fassaden der Häuser und die längeren Straßen gaben Jena das Aussehen einer Studentenstadt. Reinhold hatte gerade damit begonnen, die Universität zu einer Hochburg der Kant’schen Philosophie zu machen. Jetzt fielen mir die Worte Körners ein, der mich in der Vergangenheit oft zum Studium Kants gedrängt hatte. Das hatte ich bisher weit von mir gewiesen, doch nun war ich fest dazu entschlossen, die Lehren Kants zu studieren.

Reinhold nahm mich in Gastfreundschaft auf und machte mich sogleich mit den Größen der Universität bekannt. Darunter waren der Jurist Gottlieb Hufeland und der Philologe Schütz, der die allgemeine Literaturzeitung herausgab, meinen Don Carlos kannte und nur bewundernd von ihm sprach. Reinhold stellte mir ernsthaft die Frage, ob es für mich nicht denkbar wäre, hier in Jena ab dem nächsten Frühjahr Geschichte zu lehren.

Doch allein der Gedanke daran, irgendwo in fremden Diensten stehen zu müssen, schreckte mich ab, hoffte ich doch immer noch, den Herzog von Weimar als Mäzen für mich gewinnen zu können oder zu meinen Freunden nach Dresden zurückzukehren.

Die sechs Tage in Jena waren mir lang geworden, denn ich war kein Mensch, der längere Zeit untätig sein konnte. So war ich froh, wieder an meinem Schreibtisch sitzen und arbeiten zu können, als wir nach Weimar zurückgekehrt waren. Ich hatte noch viel Arbeit vor mir, um zu meinen Zielen zu gelangen, aber ich scheute sie nicht mehr. Mit welchem Recht durfte ich das Schicksal und den Himmel dafür verantwortlich machen, dass er mich weniger als andere begünstigt hatte!? Er gab mir Zeit, Talent, Verstand und Willenskraft, um aus meinem Leben das Beste machen zu können.

So arbeitete ich verbissen und intensiv bis zu zehn Stunden am Tag, umgeben von Bücherbergen und Papieren. Die Zeit ging dahin, und ich gewann an innerer Ruhe und Selbstvertrauen. Ich hatte meine Mitte gefunden, und auch die schönen Dinge meiner Umgebung nahm ich mit anderem Interesse und mit Freude wahr.

Charlotte von Kalb sah ich regelmäßig, oft sogar zweimal am Tag. Sie war zwar ein geistvolles, liebes Geschöpf, dem ich freundschaftlich zugewandt war, doch verlangte sie mehr, als ich ihr an Gefühl geben konnte.

Sie stellte übertriebene Ansprüche an mich, verfiel in überspannte Schwärmereien und nahm mir durch ihre hysterische Art die Ruhe, die ich für meine Arbeit brauchte. Sie konnte weder glücklich sein, noch strahlte sie jemals Zufriedenheit aus. Wie sollte sie mir geben können, was sie selbst nicht hatte? – Sie tat mir auf Dauer nicht gut!

Ich wusste, dass uns auch zukünftig Freundschaft verbinden würde, doch hatte die lange Einsamkeit und die Eigenart ihres Wesens dazu geführt, dass sie sich zu sehr auf mich fixierte und zum Mittelpunkt ihres Denkens machte. Es war eine Liebe mit einer gewissen Abhängigkeit, die sie eifersüchtig über mich wachen ließ, und die ich so nicht erwidern konnte, zumal ich Henriette von Arnim immer noch nicht ganz vergessen hatte.

Wieland schien mich zu meiden. Schon sechs Wochen lang hörte ich nichts von ihm und auch auf meine schriftliche Bitte, mir ein Buch von Diderot zu leihen, kam der Bote mit dem Buch, jedoch ohne weitere Nachricht für mich zurück. Seit geraumer Zeit hatte ich den Verdacht, dass Wieland von Friedrich Wilhelm Gotter, den ich Ende Juli nach dem Empfang bei der alten Herzogin, während unseres Punschabends kennen gelernt hatte, negativ beeinflusst wurde.

Gotter lebte als herzoglicher Geheimsekretär in Gotha und war zusammen mit dem Gothaer Buchhändler Karl Wilhelm Ettinger und dessen Frau Anna Karoline an jenem Abend nach Weimar gereist. Wie ich erfuhr, hatte Gotter meinen Don Carlos in Gesellschaft Wielands der Herzogin vorgetragen, was mich nichts Gutes ahnen ließ. Bereits seit vier Jahren hasste mich Gotter, und ich hatte seinen Spott nur zu gut in Erinnerung, dem er mich im August 1784 am Mannheimer Theater durch sein Luststück „Der schwarze Mann“ gezielt ausgesetzt hatte. Damals hatte er mich in der Figur des Dichters Flickwort, den Iffland spielte, der Lächerlichkeit preisgegeben.

Als das Septemberheft des „Teutschen Merkur“ erschien, war ich von Wielands Rezension angenehm überrascht. Er charakterisierte das Stück als dramatischen Roman, der sich zwar durch Erhabenheit, Energie, Delikatesse und Schönheit des Ausdruckes auszeichne, aber mehr zum Lesen oder Vorlesen, als für die Vorstellung auf der Bühne geeignet sei.

Der Herzog war zwischenzeitlich zurückgekehrt, doch nur für kurze Zeit. Deshalb wollte ich ihn nicht mit meinem Besuch bedrängen. Auch mein anfängliches Bestreben, der jungen Herzogin vorgestellt zu werden, war ein anderes geworden. Die Förmlichkeit der offiziellen Zeremonien, die mit meinem ursprünglichen Anliegen verbunden gewesen wären und die in größerer Gesellschaft stattzufinden hatten, war mir zuwider. Hier in Weimar bemerkte man kaum etwas von der Regierungsgewalt, denn hier konnte wirklich jeder nach seiner eigenen Facon selig werden.

Weiter

>